サンマルツァーノトマト (中玉トマト)

目次

やながわ里山農園のサンマルツァーノトマト

サンマルツァーノトマトはイタリアの伝統的なトマトの品種です。

加熱調理に適したトマトとして、古くからイタリアをはじめ、欧米諸国で非常に高い人気を得ています。

本場イタリアの原産地で栽培されたものと認証する制度もあり、認証済のサンマルツァーノトマトはプレミア価格で販売されています。

それほど、イタリアでは名高く、また古くから親しまれている品種です。

サンマルツァーノのサイズは、サイズは長さが5~10cmほどの中玉サイズで、真ん丸ではなく縦長に成長します。

見た目に反してずっしりとしているのですが、一般的なトマトに比べて水分が少なく果肉が厚いことが理由です。

これが加熱すると旨味が増す理由だと思います。

サラダのような生食では真価を感じられないかもしれませんが、肉質がしっかりしているため、加熱することで、程よい酸味と奥行きのあるコクが生まれます。

これまでトマトスープやカレー、パスタなどに使うトマトを、品種を気にせずに利用されていた方には、ぜひ一度試して頂きたい品種です。

味について詳しくはは、後ほど。

当園では、固定種の購入種と自家採種をしたものを合わせて栽培しています。

ゆくゆくは、100%自家採種のサンマルツァーノを栽培し、当園の土壌に適応したトマトを皆様にお届けしたいと考えています。

自家採種を継続することで味の変化もあるかもしれません。

この変化も含めて、楽しんで頂ければ幸いです。

原産地

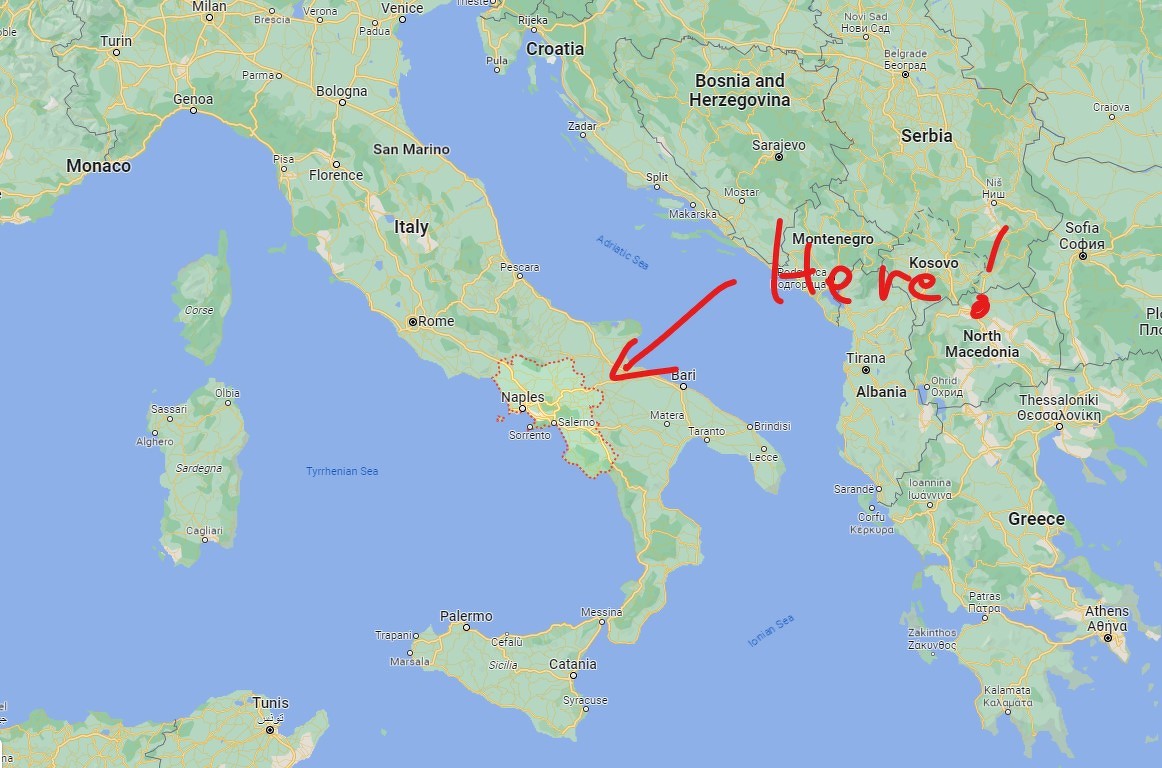

サンマルツァーノトマトは前述の通りイタリア原産の品種です。

もう少し詳しくいうと、ナポリがあるイタリアのカンパニア州のベスビオ火山の麓の火山土壌で栽培されていたトマトが起源です。

それが、サン・マルツァーノ・スル・サルノという地域に植えられて、定着していったようです。

真のナポリピザに使用できる唯一のトマト

なんと、サンマルツァーノトマトは、真のナポリピザに使用できる唯一のトマトとして指定されているそうです。

ただ、サンマルツァーノトマトは、各国で育種されていて、イタリアで栽培・採種されているとは限らないです。

当園でも、長野県で栽培されている種を購入し、または、そこから自家採種したものを栽培しています。

この品種は原産地名称保護制度(POD/Protected Designation of Origin)というヨーロッパの制度で保護されているようです。

それほど価値を守る必要がある品種として捉えられているのだと思いいます。

原産地である地方で栽培されたサンマルツァーノトマトの缶詰は、イタリアの方により認証を受けてPOD(イタリア語の場合はDOP)のエムブレムを使用できるようです。

ワインのような扱いですね。

さらに…

伝統植物保護活動家のエイミー・P・ゴールドマンは、サン・マルツァーノを「20世紀で最も重要な産業用トマト」と呼んでいる。

Heirloom plant conservationist Amy P. Goldman calls the San Marzano "the most important industrial tomato of the 20th century"引用: Heirloom plant conservationist Amy P. Goldman calls the San Marzano "the most important industrial tomato of the 20th century"

といった評価も得ているようでして、この品種の重要度を感じ取ることができます。

味について - トマトとナスの旨味のミックス

前述の通り、サンマルツァーノトマトの特徴は、細長く、水分(果汁)が少なく、果肉が厚く、1粒1粒がずっしりとしていることです。

この特徴から、この品種はサラダなどの生食には向いていないと言われています。もさもさしていると感じる方もいるかもしれません。

個人的には確かにそのままでも美味しいのですが少し「旨味」に欠けると思います。

一方で、このトマトは加熱調理することで真価を発揮します。 火を通す事で酸味と甘味の輪郭がはっきり感じられて、加熱料理の主役や脇役として非常に高いパフォーマンスを発揮するな、と実感しています。

海外のレビューを見ると、Brilliant(鮮やか/くっきりしてる)といった表現をしている方もいます。

また、一般的には味がくっきりしているという事と、酸味が少なく、甘味が強いと言われています。

私が印象的だったのは、私が始めて自分で育てたサンマルツァーノでトマトソースを作った時に、味の輪郭がはっきりしていると感じたことです。これは、いわゆるフルーツトマトと呼ばれる甘さを追求したトマトを加熱した場合では感じられない旨味です。

トマトはナス科で、ナスの仲間なのですが、"焼きなす"が好きな方には、サンマルツァーノトマトの旨味が想像しやすいのではないかなと思います。 なので、サンマルツァーノトマトの簡単で美味しい食べ方は焼きトマト(ステーキ)です。 焼きナス特有のとろっとした食感と甘さ、トマト特有の酸味、トマトとナスが持つ旨味(グルタミン酸やおそらくグラニル酸も)を味わえます。

まずはぜひサンマルツァーノトマトの焼きトマトを試してみて下さい。

他にも、スープやカレー、パスタ、ピザなど、色々と活用してみて頂ければと思います。

料理の強力な脇役としてはもちろんですが、主役になれるトマトです。

品種の情報

| 品種名 | サンマルツァーノ |

| 目 | ナス目 |

| 科 | ナス科 |

| 種 | トマト |

| 種の原産 | 南米ペルーのアンデス高原 |

| 播種期 | 2~6月上旬 |

| 収穫期 | 5~11月上旬 |

*播種期などの情報は地域によって差異があります

*初春の栽培にはトンネルやハウス等の温度管理が必要

栄養素

サンマルツァーノの栄養素

サンマルツァーノはグルタミン酸が多いのでは?と思います。

グルタミン酸は、旨味成分と言われるアミノ酸の一種ですが、トマトはこのグルタミン酸を持っています。

グルタミン酸を持つ食べ物はトマトの他にも、味噌や醤油といった大豆製品のほか、こんぶ、チーズといったものが挙げられます。面白いのがブロッコリーです。ブロッコリーも持っているみたいです、旨味成分。

ブロッコリーは、多くの方が蕾(つぼみ)を食べていると思いますが、実は茎も美味しいんです。茎から出汁を取ってスープにすると美味しいです。

脱線しましたが、サンマルツァーノの強みは、加熱。その意味は、恐らくグルタミン酸が強いからなのでは?と。

加熱時の旨味は、非常にはっきりとした輪郭を持っています。

成分分析は、将来的に実施してみたいと考えておりますので、その際はまたこのページなどでご案内いたします。

一般的トマトの栄養素

トマトにはビタミン類やミネラル類等が含まれており、西洋では「トマトが赤くなると医者が青くなる」ということわざがあるほど、栄養のある作物として古くから親しまれてきました。

トマトで特によく耳にする栄養素はリコピン(リコペンとも)ではないでしょうか?

リコピンは、人参などに含まれる「カロテン」の一種で、抗酸化作用があると言われています。

そして、リコピンは加熱することで吸収率が2~3倍にもなるそうです。

また、リコピンは油に溶けやすい性質であり、油と合わせると吸収率も上がります。

日本では生食が多いトマトですが、加熱料理も美味しく、栄養を効率よく摂取できるのでオススメです。

もう1点、よく知られているのが旨味成分。

トマトには旨味成分であるアミノ酸の一種・グルタミン酸が豊富に含まれています。

この成分は魚介や肉類に含まれる旨味成分であるイノシン酸と合わせる事で相乗効果を発揮するとされています。

グルタミン酸はリラックス成分であるGABAを生成するとも言われているようです。

食べ方・レシピ

サンマルツァーノトマトは、ぜひ加熱調理でお召し上がりください。

オススメは、「焼きトマト(トマトステーキ)」「トマトスープ」「トマトカレー」「トマトパスタ」です。

焼きトマト(トマトステーキ)の作り方

- サンマルツァーノを縦に半分にカットし、果肉の面に塩をまぶして水分を出すために1~2分置く

- 油を引いたフライパンを熱し、みじん切り、もしくはスライスしたニンニクを炒め、香りを油に溶けさす

- カットしたサンマルツァーノの外側(皮の付いた方)をから炒める

- 皮に焼き色が付いたら、反対側を炒める

- この時、強火で一気に炒める(じっくり焼くと果汁が出てしまうため)。

- 端でつついて柔らかくなったら完成です。

外側のみを炒めても十分美味しいです。手間もかかりませんので、こちらもオススメです。

火加減は、料理をされる方でしたら、焼きナスの要領と同じで「炒め始めてトロっとしてきたら焼き終わり」と思ってもらえればOKです。

アヒージョもおすすめです!

トマトソースの作り方

- 油を入れた鍋を熱し、油が熱くなったらカットしたサンマルツァーノ(縦に半分、横に3等分にすると早くできます)を投入。

- 油を絡ませたらフタをして中火~やや強火で3 分ほど煮込む。

- トマトが煮立ってきたら、鍋底が焦げないようにかき混ぜながらトマトの果肉を潰しながらスープ状に(この時、フタは外して炒めていくと水分が早く飛び、時短になります)。

- トマトの果肉がある程度ペースト状になったら、その後3分ほど水分を飛ばすために煮込む。

- お好みで塩を入れ、味を整えたら完成。

保存方法

1~3日程度であれば常温でも大丈夫ですが、基本的には冷蔵庫・野菜室で保存してください。

すぐに食べないようでしたら、雑菌の繁殖の原因となるためヘタは取っておいてください。

トマトのヘタの有無について

一般的に日本で販売されているトマトは、サイズの大小にかかわらず、ヘタ付きのまま販売されています。

ヘタ無しトマトは「規格外」として扱われる事が多く、価格が低くなることがほとんどです。

一方で、鮮度の観点では、ヘタ無しの方がカビの発生率や呼吸量が少なく、水分含有量においては、ヘタ有りと同等かそれ以上になるという実験結果もあり、ヘタ無しの方が貯蔵性に優れているようです。

市販されているトマトにヘタがついていないからと言って、それが必ずしも「B品である」「味が劣っている」という事にはなりません。

また、サンマルツァーノなどのイタリア原産の品種においては、ヘタが取れやすく、ヘタ無しで販売されるのが当たり前のものもあります。

「ヘタが取れてること」が「品質の悪さ」に結びつくというわけではありませんので、ご理解いただければ嬉しいです。

明治大学農学部で、ヘタの有無とカビの発生に関する試験を行ったようで、その結果が現代農業で紹介されていました。

ミニトマトの25℃貯蔵では、ヘタなしがヘタありに比べて貯蔵性に優れることがわかりました。

出典 : 『現代農業』2020年9月号(一般社団法人農山漁村文化協会)

参考文献

「トマト好きのトマトの食べ方」(ポプラ社)

うま味成分グルタミン酸 | レンジdeベジタブル

「トマトが赤くなると医者が青くなる」理由 栄養を効率良くいただく3つのコツ(Hint-Pot) - Yahoo!ニュース

オススメは朝or夜?トマトの栄養リコピンを効率良く摂る方法|カゴメ株式会社